Wassergemüse mit Superkräften

- Lesezeit: 10 min.

Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella erleben einen veritablen Boom: Als Superfood gelobt, werden die winzigen Wasserlebewesen zu den besten Nahrungsmitteln der Zukunft gezählt. Doch was genau macht sie so gesund? Warum gelten sie als äusserst nachhaltiges Nahrungsmittel? Und weshalb sind sie trotzdem nicht Teil unseres täglichen Speiseplans? Ein Besuch im Forschungslabor gibt Antworten.

«Grünes Gold», «Rohstoff der Zukunft», «Klimaretter», «nächste Generation der Landwirtschaft und der Ernährung» – wer sich über Mikroalgen schlaumachen will, stösst zunächst auf viele Superlative und Lobeshymnen. Selbst von «oberster Stelle» erhielt Spirulina – die hierzulande wohl bekannteste Mikroalgen-Art – riesiges Potenzial zugesprochen: Die Weltgesundheitsorganisation WHO ernannte sie bereits 1974 zum «besten Nahrungsmittel der Zukunft». Als wertvollste Eigenschaft der Mikroalgen gilt ihr hoher Proteingehalt. Angesichts einer steigenden Weltbevölkerung werden neue und klimafreundlichere Proteinquellen dringend gesucht. Je nach Algenart liegt der Proteinanteil bei bis zu 70 Prozent – und damit deutlich höher als bei anderen proteinreichen Nahrungsmitteln wie etwa Soja oder Fleisch. Besonders wertvoll ist das Protein der Spirulina-Alge, weil es alle lebensnotwendigen Aminosäuren enthält – was für pflanzliche Proteinquellen ungewöhnlich ist.

Doch die grosse Präsenz und Bedeutung, die den Mikroalgen zuteilwird, macht nicht alle nur glücklich. «Der Hype um Mikroalgen als Superfood hat uns Wissenschaftler in eine etwas blöde Situation gebracht», stellt Dominik Refardt kurz nach der Begrüssung an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft in Wädenswil (ZHAW) klar. Refardt leitet die Mikroalgen-Forschung an der ZHAW, an der sowohl die Institute für Chemie und Biotechnologie, für Lebensmittel- und Getränkeinnovation sowie für Umwelt und Natürliche Ressourcen beteiligt sind. Die Forschung sei noch weit davon entfernt, bis Mikroalgen tatsächlich in grossen Mengen als Nahrungsmittel produziert werden können. «Mikroalgen sind als Proteinquelle noch nicht konkurrenzfähig. Soja beispielsweise ist nach wie vor viel billiger in der Produktion», sagt Refardt. Dies hänge vor allem damit zusammen, dass der Prozess nach der Züchtung, also Fragen nach der richtigen Verarbeitung und Lagerung, noch viel zu wenig erforscht sei. Weiter werde auch die riesige Vielfalt der Mikroalgen in der Öffentlichkeit selten mitbedacht: «Die Rede ist immer von den Mikroalgen, dabei ist die Bandbreite so riesig wie zwischen Muscheln und Elefanten», meint Refardt.

Das ganze Spektrum an Vitalstoffen

Nebst Eiweiss enthalten Mikroalgen aber noch viele weitere lebenswichtige Nährstoffe: Die Vitamine A, B, C, E und K. Der hohe Vitamin-B12-Gehalt einiger Arten macht sie insbesondere für die vegetarische und die vegane Ernährung attraktiv. Auch als Folsäurelieferant können Mikroalgen dienen, wie erste Forschungsergebnisse zeigen. Weiter enthalten Mikroalgen Carotinoide sowie die Mineralien Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Auch viele ungesättigte Fettsäuren sind enthalten, vor allem Omega-3-Fettsäuren. Hinzu kommen Spurenelemente wie Eisen, Zink, Chrom, Jod, Selen, Phosphor und wichtige Antioxidantien. Wegen ihrer ausgeprägten Fähigkeit, Toxine zu binden, können Mikroalgen auch essenziell zur Blut- und Zellreinigung beitragen. Kurz: Mikroalgen decken das ganze Spektrum an lebenswichtigen Nährstoffen ab. Wichtig ist aber anzumerken, dass sich ihre Inhaltsstoffe je nach Art stark unterscheiden. Und die Anzahl Arten ist riesig: Allein von den bisher im Ernährungsbereich bekanntesten Gattungen Spirulina und Chlorella gibt es 35 respektive 24 bisher bekannte Arten. Erst sehr wenige Arten sind für die menschliche Ernährung zugelassen.

Mikroalgen ZHAW ©Bruederli

«Der klägliche Versuch des Menschen, das Blatt einer Pflanze nachzubauen»

Nicht bloss eine weitere Gemüsesorte

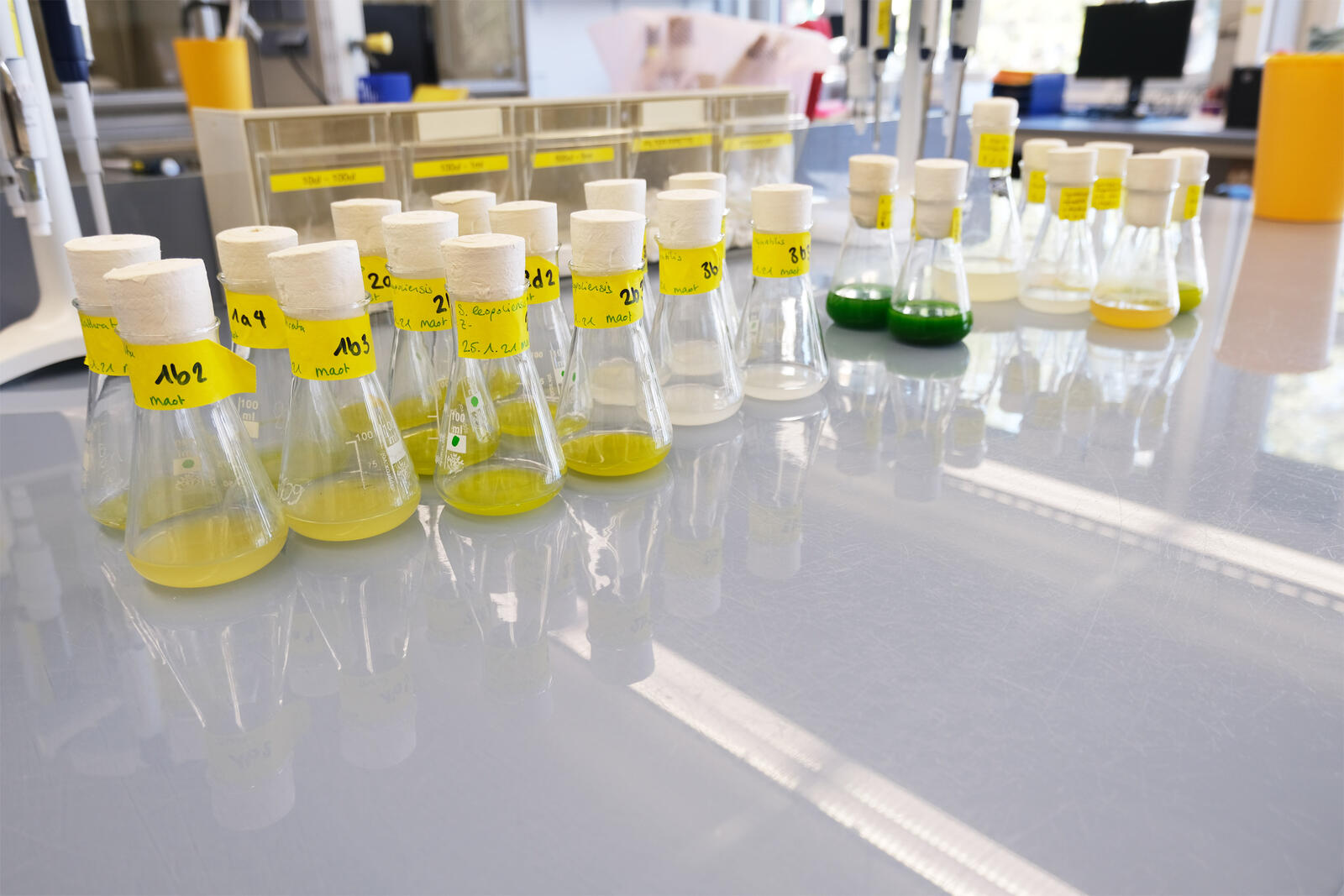

Im Forschungslabor der ZHAW stehen diverse Reagenzgläser, gefüllt mit Mikroalgen-Biomasse. Die enthaltene Biomasse ist nicht immer grünlich, sondern leuchtet in allen Farben – gelb, rot oder milchig-weiss. Werden bestimmte Inhaltsstoffe der Mikroalgen gezielt gezüchtet, so verändern die Mikroalgen ihre Farbe, erklärt Refardt. Bekanntes Beispiel ist etwa das Carotinoid Astaxanthin mit seiner charakteristischen roten Farbe, das aus der Mikroalge Haematococcus Pluvialis – umgangssprachlich Blutregenalge – extrahiert wird und in Kapselform erhältlich ist.

Refardt siedelt die Mikroalgen-Forschung im Gegensatz zu den Makroalgen eher bei der Biotechnologie statt der Agrarwissenschaft an. Mikroalgen seien nicht einfach eine weitere Gemüsesorte, sondern etwas grundsätzlich anderes.Auch in der Landwirtschaft und in anderen Produktionszweigen muss sich also neues Grundwissen angeeignet werden — das zum Teil noch gar nicht vorhanden ist. «Bäuerinnen und Bauern wissen genau, welche Apfelsorte wann und wie gepflegt und geerntet werden muss, bei den Mikroalgen ist das Wissen zu den verschiedenen Sorten noch sehr klein», sagt Refardt. Während die traditionelle Landwirtschaft auf eine Geschichte von über 10’000 Jahren zurückblicken kann, werden industrielle Aquakulturen zur Algenproduktion erst seit ungefähr 60 Jahren betrieben. Domestizierte Mikroalgen gibt es noch keine.

Mikroalgen-Produktion in der Schweiz – eine überschaubare Szene

Die bisher besterforschten Mikroalgen-Arten Spirulina und Chlorella brauchen eine Wassertemperatur von mindestens 18 Grad – und viel Sonnenlicht. Die meisten Mikroalgen-Produkte, die in der Schweiz verkauft werden, stammen aus Algen, die in Asien, Kalifornien oder Hawaii gewachsen sind. Näher gelegene Länder mit viel Algen-Produktion sind etwa Spanien oder Israel – ebenfalls mit viel Sonnenlicht gesegnet. In der Schweiz ist der Produzentenkreis noch sehr jung und überschaubar: Die Bauernfamilie Etique startete 2017 im Jura die erste Schweizer Spirulina-Produktion – sie wurde dafür für den nationalen Agropreis nominiert. Im gleichen Jahr lancierten Stéphane Sasvari und Christophe Simon mittels Crowdfunding ihre Firma «Spiruline Swiss Made». Seit 2018 produzieren sie am Genfersee Spirulina. Und der Verein «Spiruline Bienne» baut die Mikroalge ebenfalls seit 2018 als Teil des Zwischennutzungsprojekts «Terrain Gurzelen» im ehemaligen Bieler Fussballstadion Gurzelen an. Hier steht weniger der Verkauf, sondern die Wissensvermittlung im Fokus: Das Gründerteam bietet auch Workshops und Kurse für Kinder und Erwachsene an.

Produktionszeit ist in der Schweiz etwa von April bis Oktober; in dieser Zeit kann mehrmals geerntet werden. Ausserhalb dieses Zeitraums wäre die Produktion wegen mangelndem Sonnenlicht und Wärme viel zu energieaufwändig. Zwar gibt es theoretisch auch Wintersorten, doch sind sie noch zu wenig erforscht.

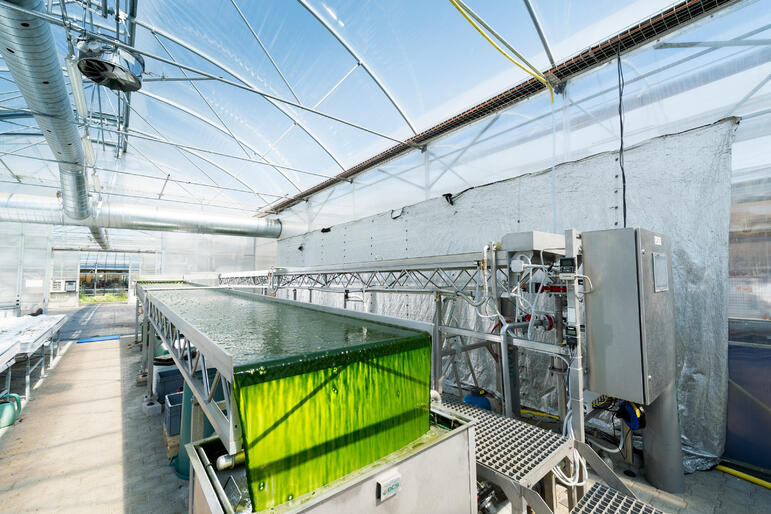

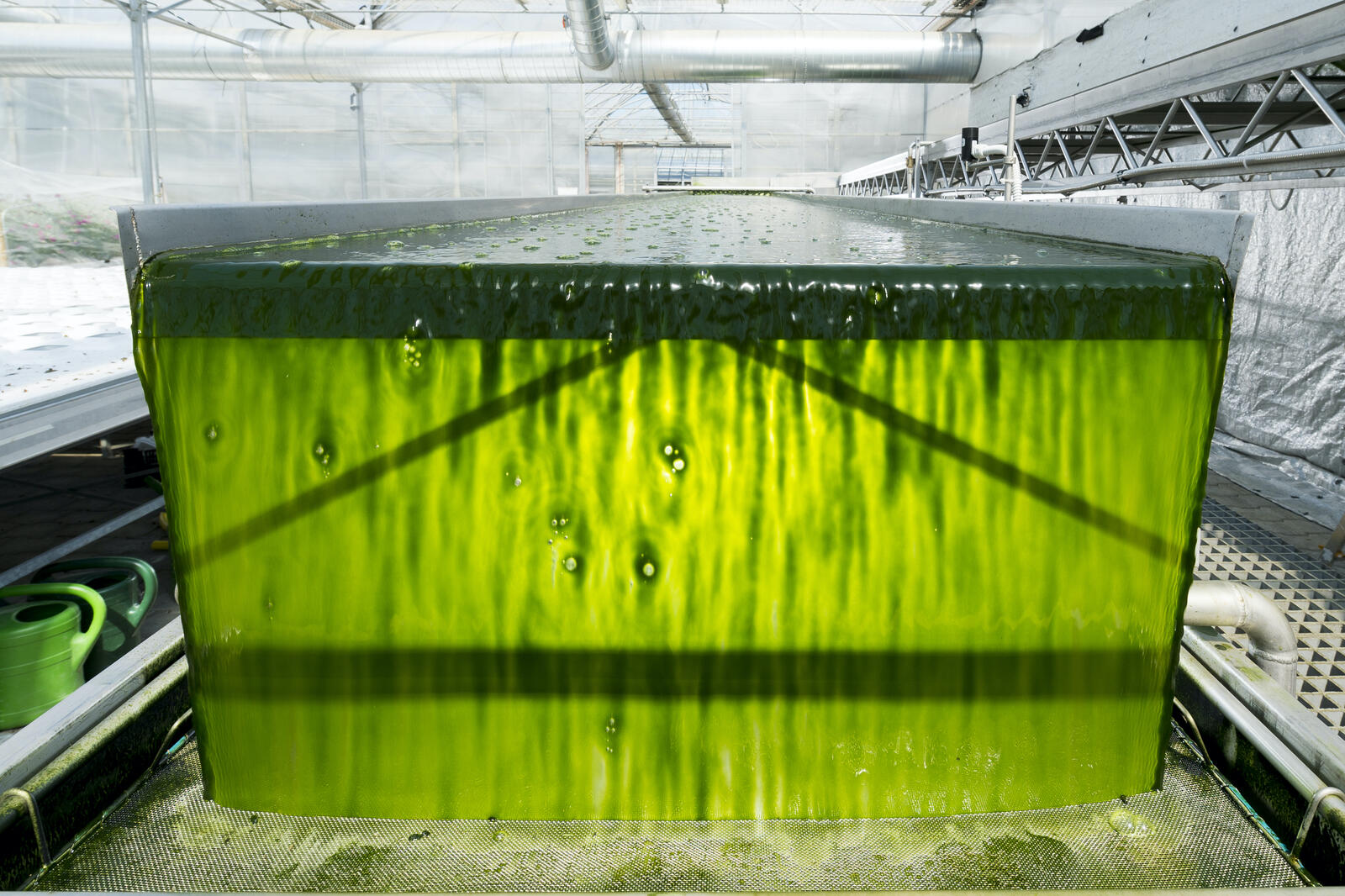

Licht, Wärme und Abwasser

Auch der Bioreaktor an der ZHAW – die hochschuleigene Mikroalgen-Produktionsanlage – ist bei meinem Besuch Ende Februar nicht in Betrieb. Im Betriebszustand gleicht die mehrere Meter lange Stahlwanne einem Fliessband: Eine Pumpe sorgt dafür, dass stetig Wasser fliesst, um die Mikroalgen mit Nährstoffen zu versorgen und sie in Bewegung zu halten. Ohne Bewegung würden die unteren Algenschichten wegen mangelndem Sonnenlicht schnell absterben. «Der klägliche Versuch des Menschen, das Blatt einer Pflanze nachzubauen» sei der Bioreaktor, erklärt Refardt mit einem Lachen. Um rasch zu wachsen, benötigt die Mikroalgen-Biomasse nebst Kohlendioxid als Kohlenstofflieferant und nährstoffreichem Wasser möglichst viel Lichtenergie, die die Mikroorganismen durch Photosynthese umwandeln können. Einige Mikroalgen, beispielsweise Chlorella, können auch Zucker statt Licht als Energiequelle nutzen, was jedoch ihre Energiebilanz mindert.

Da die im Wasser lebenden Organismen keine wertvolle Ackerfläche brauchen, sondern theoretisch auch auf Hausdächern produziert werden könnten, gelten sie als besonders nachhaltig. Zudem wachsen sie viel schneller als gewöhnliche Ackerpflanzen und brauchen wenig Frischwasser – im Gegenteil: In zugefügtem Abwasser finden sie wichtige Nährstoffe. In Experimenten wurden die Mikroalgen an der ZHAW mit Abwasser aus der Fischzucht «gefüttert» – mit vielversprechenden Ergebnissen. Da sich die Algen zugleich gut als Fischfutter eignen, ist man dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft ein Stück näher gekommen.

Von Pulver und Kapseln bis zu Brot und Bier

In Ländern, in denen Algen natürlich vorkommen, sind sie seit Jahrhunderten Teil der menschlichen Ernährung. Schon die Azteken nutzten Spirulina als Vitalitätsspender, in vielen Teilen Asiens sind vor allem Makroalgen, aber in begrenzterem Ausmass auch Mikroalgen Teil des traditionellen Speiseplans.

Hierzulande sind Mikroalgen vor allem als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pulver, Pillen oder Kapseln erhältlich. Spirulina- und Chlorella-Mikroalgen werden als Ganzes getrocknet und zu grünem Pulver gemahlen. Aus anderen Mikroalgen werden einzelne Vitalstoffe wie das Carotinoid Astaxanthin oder Omega-3-Fettsäuren gewonnen und zu Nahrungsergänzungsmitteln weiterverarbeitet.

Mittlerweile gibt es auch einige Convenience-Produkte, die Mikroalgen enthalten – etwa Nudeln, Cracker, Chips, Müsliriegel oder Schokolade. Im Supermarkt findet man sie jedoch noch kaum, sie geniessen nach wie vor ein Nischendasein und sind fast ausschliesslich in Bioläden oder Online-Shops erhältlich. Einen Coup landeten die österreichischen Produzentinnen der Algenlimonade «Helga»: Das Getränk schaffte es ins Sortiment der Fast-Food-Kette Nordsee. Eher als Gag gedacht, produzierten Forschende der deutschen Hochschule Anhalt blaues Brot und blaues Bier mit Mikroalgen. Bis solche Produkte den Weg in die Supermarktregale finden, dürfte es aber noch einige Jahre dauern.

Algen und die Schweizer Küche – eine zögerliche Annäherung

Nicht nur fehlendes Wissen und mangelnde ökonomische Konkurrenzfähigkeit verhindern derzeit, dass Mikroalgen den Weg auf unsere Teller finden: Bei vielen löst der Gedanke an die glibberige blaugrüne, fischig oder grasig riechende Pflanze eher Ekel als Appetit aus. «Die Schweiz wird wohl als letztes Land Algen in grossem Stil essen», sagt Refardt angesichts der kulinarischen Gewohnheiten hierzulande schmunzelnd. Das Interesse von Firmen, die Mikroalgen zu Nahrungszwecken nutzen wollen, steige zwar auch in der Schweiz, doch meist sei dieses Interesse verknüpft mit der Idee, dass Mikroalgen nicht grün sein und nicht riechen dürften. Ein Wunsch, dem Refardt und seine Kolleginnen und Kollegen (noch) nicht nachkommen können.

Die besten Chancen für einen Markteinstieg in grösserem Stil gibt Refardt der Mikroalge als Fischfutter. «In diesem Bereich ist die Forschung schon relativ weit. Und das Problem drängt, weil bisher hauptsächlich Fischmehl als Fischfutter verwendet wird», sagt Refardt. Doch auch auf unsere Teller könnten es die Mikroalgen mittelfristig schaffen: «Mit steigenden Nahrungsmittelpreisen, wie ich sie für die Zukunft vermute, dürfte sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren für die Mikroalgen eine Lücke ergeben», mutmasst Refardt.

Bis dahin trifft die Bezeichnung «grünes Gold» in doppelter Hinsicht zu: Nicht nur sind Mikroalgen aufgrund ihrer vielseitigen Inhaltsstoffe äusserst wertvoll, auch sind sie momentan noch fast ausschliesslich da zu finden, wo viel Geld für geringe Mengen bezahlt wird – etwa im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel.

Weitere Artikel

-

Farben regen den Appetit an

Essen ist weit mehr als Kalorien- und Nährstoffzufuhr. Welche Aspekte bei der Ernährung wichtig sind und wie es auf dem Teller bunt wird, erklärt eine Ernährungsberaterin von santé24. Zudem gibt sie Antworten auf Fragen zu Folsäure.

-

Kneipp® Jubiläumsjahr 2021

Kneipp hat in diesem Jahr viele Gründe zum Feiern: Die Marke Kneipp® feiert ihren 130. Geburtstag: Am 25. Februar 1891 setzte der berühmte deutsche Naturheilkundler Sebastian Kneipp seine Unterschrift auf die Urkunde, die den Grundstein der Marke legte. Sebastian Kneipp selbst hätte in diesem Jahr auch Grund zu feiern. Im Mai wäre er 200 Jahre alt geworden.

-

Glutenfreies Körnerbrot mit Tomatenbohnen und Feta

Dieses Frühstück tut der Seele aber auch dem Körper gut: Das Körnerbrot ist voll mit gesunden Nüssen und Samen und die weissen Bohnen versorgen uns mit der Extraportion Folsäure und Proteinen.

-

Kirschen-Kokos-Popsicles

Ganz ohne Zucker und mit einer geballten Ladung Geschmack - cremiges Eis-am-Stiel: Die Kirschen-Kokos-Popsicles.

-

Hyperaktivität - Warum zappelt der Philipp?

Die Diagnose ADHS ist in den vergangenen Jahren wie kaum eine andere zum Reizthema geworden. Nur selten thematisiert wird dabei Folsäure. Vielleicht zu Unrecht.

-

Dumplings mit Sauerkraut oder Kimchi

Gebraten, frittiert, gedämpft, gebacken oder gekocht - gefüllte Teigtaschen sind fast in jeder Kultur zu finden. Unsere Teigtaschen, von den koreanischen Kimchi Mandu inspiriert, bieten aber nicht nur ein Umami-Erlebnis sondern sind auch noch vollgepackt mit Vitaminen.

-

Selbstgebrautes Ginger Ale

Häää, Ginger Ale ist gesund? Naja fast. Die Limonadenfläschchen im gängigen Supermarkt sind meist voller Zucker und Konservierungsstoffe. Wird das leicht scharfe Getränk auf Ingwerbasis jedoch zuhause mit wenig Rohrzucker gegärt, entwickelt es sich zu einem prickelnden probiotischen Getränk welches die Verdauung und das Immunsystem unterstützt.

-

Mehr Grün, bitte!

Das Phänomen Urban Gardening liegt im Trend und macht sich seit mehreren Jahren in unseren Städten breit. Doch, woher kommt eigentlich der Trend zum Grün?

-

Das Mehl und die Folsäure: Geschichte einer losen Beziehung

Es gibt ein einfaches Rezept, um Geburtsfehler infolge eines mütterlichen Folsäure-Mangels zu reduzieren: Die Anreicherung des Mehls mit Folsäure. Über 80 Länder machen das bereits. Die Schweiz nicht. Warum eigentlich?

-

10 Dinge, die du über Folsäure wissen musst

Folsäure ist ein wahrer Held und der Alleskönner unter den Vitaminen. Es macht Haare schöner, Spermien schneller und rettet Leben. Zehn Dinge, die Folsäure kann.

-

Von der Knospe bis zum Käfer - Wie man im Label-Dschungel den Überblick behält

Ob besonders regional, natürlich, nachhaltig, tierfreundlich oder fair gehandelt: Für jeden Aspekt gibt es heute in den verschiedensten Branchen unzählige Labels und Zertifikate. Gut, gibt’s die Website labelinfo.ch, die mit ihren Informationen und einem transparenten Bewertungssystem eine willkommene Orientierungshilfe bietet.

-

Vier Tonnen Spinat und ein Vitamin, ohne das nichts läuft

Folsäure, eines von 13 Vitaminen, ist mehr als eines unter vielen. Entdeckt wurde das Lebensvitamin vor weniger als hundert Jahren in Indien von Dr. Lucy Wills.

-

Weniger Geburtsfehler dank Folsäure

Mit einer frühzeitigen Folsäure-Prophylaxe kann das Risiko von vielerlei Geburtsfehlern nachweislich reduziert werden.

-

Die Gurke im Wurstregal

Als der Auftrag in die Mailbox geflattert kam, wähnte ich mich schon im Krimi. Auf jeden Fall im falschen Film. “Vegane Naturkosmetik” – Als uneingeweihter Fleischfresser, dessen Antlitz nie die Vorzüge von Schminke erfahren hat, bin ich schockiert und neugierig.

-

Tischlein deck dich

Das Frühstück ist für viele Leute Teil eines Lebensgefühls. Frisch gepresste Orangen machen munter, ein Rührei auf Vollkornbrot gibt Power. So kann man mit gutem Gewissen leicht und lecker in den Tag starten.

-

Faktor-F Gesundheitstipp - mit Fanny Smith

Im Gespräch mit Skicrosserin Fanny Smith wird klar: Gesundheit geht vor. Die Athletin erklärt, dass Gesundheit viele Facetten hat und verrät uns ihren ganz persönlichen Gesundheitstipp.